Wanderbericht: Der Eifelsteig

Der Eifelsteig

Noch nicht ganz zehn Jahre alt ist der 313 Kilometer lange, im April 2009 offiziell eröffnete Fernwanderweg Eifelsteig Aachen-Kornelimünster bis nach Trier. Schon seit einiger Zeit hatten wir geplant, die insgesamt 15 Etappen durch das Hochmoor Hohe Venn, den Mittellauf des Rurtals, den 10.700 Hektar großen Nationalpark Eifel sowie die Vulkan- und Südeifel in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeinsam zurückzulegen. Vor gut einem Monat war es denn endlich soweit und wir brachen aus dem Norden Baden-Württembergs nach Aachen auf, um dort die erste Etappe in Angriff zu nehmen. Hier ist unser kleiner Reisebericht über den wirklich in jeder Hinsicht zu empfehlenden Eifelsteig.

Die Etappen des Eifelsteigs

Eifelsteig Etappe 1: Von Kornelimünster bis Roetgen

Der ländlich geprägte Stadtteil Kornelimünster im Südosten der alten Reichsstadt ist überregional als Schauplatz eines historischen Jahrmarkts, einer Karnevalssitzung unter freiem Himmel und eines großen Weihnachtsmarkts in der Adventszeit bekannt.

Nach der Übernachtung in einer Pension im Ortskern besichtigten wir zunächst eine Ausstellung im Kunsthaus im Gebäude der örtlichen Reichsabtei, bevor wir uns auf den Weg zum Itertalviadukt von 1885 und weiter nach Hahn und Friesenrath machten. Über die Kapelle St. Bernhard und den Wald bei Rott liefen wir weiter in das Naturschutzgebiet Struffelt, das von Holzstegen durchquert wird. Mit Blick auf die Dreilägerbachtalsperre und unser Etappenziel Roetgen wanderten wir bis in die sympathische 8500-Einwohnergemeinde an der Grenze zu Belgien, wo wir unser Quartier in der Pension Brunnenhof bezogen.

Eifelsteig Etappe 2: Von Roetgen bis Monschau

Nach ausgiebigem Frühstück und einem kleinen Verdauungsspaziergang durch den Ort vorbei an der Marienkapelle und der Kirche St. Hubertus besuchten wir vor dem Aufbruch noch die Saunalandschaft der „Roetgen-Therme“. Danach überquerten wir die ehemalige, heute als Fernradweg genutzte Trasse der Vennbahn auf dem Weg in den belgischen Teil der Moorlandschaft Hohes Venn.

Auf dem Weg durch die raue Landschaft gelangten wir nach etwa zwei Stunden zur Steling-Schutzhütte, wo wir eine kleine Rast einlegten. In der Folge führte uns der Weg dann zum Findling bei Mützenich, welcher der Legende zufolge einst Karl dem Großen nach einem Jagdausflug als Nachtlager gedient haben soll, und deshalb bis heute Kaiser Karls Bettstattgenannt wird. Unser schöner Wandertag endete in der Altstadt von Monschau, wo wir im gemütlichen Hotel Lindenhof einkehrten und danach schnell in unsere Betten fielen.

Eifelsteig Etappe 3: Von Monschau bis Einruhr

Nach zwei kurzen Stippvisiten im Brauerei-Museum Felsenkeller und in der historischen Senfmühle Monschau machten wir uns auf unsere lange Tagesetappe in Richtung Einruhr. Zunächst passierten wir den recht steilen Aufstieg bis zum dicht bewaldeten Perlenbachtal und zur benachbarten Perlenbachtalsperre.

Eifelsteig Etappe 4: Von Einruhr bis Gemünd

Gut erholt und ausgeruht machten wir nach dem Frühstück am nächsten Morgen eine Fahrt auf dem idyllischen Obersee mit dem Passagierschiff „Seensucht“ der Rursee-Schifffahrt. Für einen Abstecher in das Naturerlebnisbad Einruhr war es uns jedoch etwas zu kühl, weswegen wir direkt dem Eifelsteig bis zum Zusammenfluss von Urft und Rur und bis zur Staumauer des Urftsees wanderten.

Eifelsteig Etappe 5: Von Gemünd bis Kloster Steinfeld

Nach einem kleinen Bummel durch den örtlichen Kurpark und die belebte Fußgängerzone Dreiborner Straße setzten wir unseren Weg durch das malerische Oleftal fort. Nach dem steilen Anstieg gelangten wir zum Aussichtspunkt Kuckucksley mit schönem Blick über das Tal und den kleinen namensgebenden Ort Olef.

Eifelsteig Etappe 6: Von Kloster Steinfeld bis Blankenheim

Das Respekt einflößende Sakralgebäude von Kloster Steinfeld ist auch am nächsten Morgen Startpunkt unserer Etappe auf dem Eifelsteig.

Eifelsteig Etappe 7: Von Blankenheim bis Mirbach

Nach der obligatorischen morgendlichen Stärkung besuchten wir das Karnevalsmuseum im Georgstor und die naturkundliche Ausstellung im Hirtenturm, bevor wir uns auf den historischen Brotpfad bis in das Schaafbachtal in der Nähe von Ripsdorf machten.

Eifelsteig Etappe 8: Von Mirbach bis Hillesheim

Früh am nächsten Tag starteten wir von der Erlöserkirche durch den dichten Wald vorbei an mehreren sehr geräumigen Schutzhütten, und erreichten nach gut drei Stunden Wanderung durch das Mühlenbachtal das beeindruckende Naturdenkmal des Dreimühlen-Wasserfalls.

Vorher hatten wir bereits dem beliebten Wandertreffpunkt Kloster Niederehe aus dem 12. Jahrhunderteinen kurzen Besuch abgestattet, auch die Burg Kerpen aus der gleichen Epoche sahen wir uns von außen an. Über die 500-Einwohnergemeinde Berndorf erreichten wir schließlich am späten Nachmittag den für seinen mittelalterlichen Stadtkern und den umliegenden „Eifel-Krimi-Wanderweg“ bekannten Ferienort Hillesheim. Nach einem herzhaften Abendessen verbrachten wir die Nacht im zentral gelegenen Gästehaus Kloep.

Eifelsteig Etappe 9: Von Hillesheim bis Gerolstein

Nach dem Frühstück und der Besichtigung der gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer am nächsten Morgen mit tollem Blick auf Stadt und Umland führte uns der Weg bis in das idyllische Bolsdorfer Tälchen samt See und Kalksteinfelsen. Vorbei am Hillesheimer Bach ging es dann über den Fluss Kyll bis zu den Mühlsteinhöhlen am Vulkanberg Rother Kopf.

Eifelsteig Etappe 10: Von Gerolstein bis Daun

Bevor wir unseren Weg am nächsten Tag fortsetzten, kosteten wir noch das weltberühmte Mineralwasser der Stadt am Helenenbrunnen auf dem Brunnenplatz, um derart erfrischt die Steigung zur Ruine Löwenburg zu meistern.

Eifelsteig Etappe 11: Von Daun bis Manderscheid

Nach einem weiteren morgendlichen Spaziergang durch den Kurpark wanderten wir durch das Liesertal bis zur vulkanischen Mulde des Gemündener Maars, die im Sommer als Badesee sehr beliebt ist.

Weiter über den Mäuseberg und den dortigen Dronketurm ging es dann bis zum mehr als doppelt so großen Weinfelder Maar bzw. Totenmaar, und zum Schalkenmehrener Meer. Im benachbarten gleichnamigen Ort besuchten wir das kleine Heimweberei-Museum Schalkenmehren und machten eine leckere kulinarische Rast im Dorfgasthof Schmitz. Danach ging es durch das wohltuend grüne und ruhige Liesertal gut drei Stunden lang durch fast unberührte Natur, bis wir gegen späten Nachmittag die Burgen oberhalb von Manderscheid erblickten. In dem bekannten heilklimatischen Kur- und Kneippkurort logierten wir im sehr komfortablen Hotel und Restaurant Haus Burgblick Manderscheid Vulkaneifel.

Eifelsteig Etappe 12: Von Manderscheid bis Kloster Himmerod

Nach dem ausgiebigen Frühstück und der interessanten Besichtigung der Ruine der Oberburgführte uns der Weg erneut durch das schöne Liesertal, vorbei an verschiedenen Schutzhütten entlang des Ilgenbach, durch dichte Wälder und fruchtbare Felder bis nach Großlittgen. Nachdem wir die dortige Zisterzienserabtei des Klosters Himmerod aus dem 12. Jahrhundert besichtigt hatten, bezogen wir unsere einfachen, aber sehr gemütlichen Zimmer im Gästeflügel des Klosters, und aßen im schattigen Biergarten der schönen Himmeroder Klostergaststätte ausgezeichnet zu Abend.

Eifelsteig Etappe 13: Von Kloster Himmerod bis Bruch

Gut ausgeschlafen folgten wir dem Eifelsteig am nächsten Morgen in das Salmtal und passierten mehrere historische Mühlen und imposante Felsformationen, bis wir die kleine Ortschaft Landscheid erreichten. Hier statteten wir den beiden ländlichen Filialkirchen St. Hubertus und Heilig Kreuz sowie dem Josef-Kapellchen einen kurzen Besuch ab, bevor wir das malerische Dörfchen Bruch am Horizont erblickten. Nach wir uns die Wasserburg Bruch aus dem 14. Jahrhundert, die Ölmühle aus dem 19. Jahrhundert und die Töpferei aus dem 17. Jahrhundertangesehen hatten, bezogen wir unser Quartier in der auch für Hochzeitsfeiern beliebten Burg.

Eifelsteig Etappe 14: Von Bruch bis Kordel

Am vorletzten Tag unserer Wanderung durch die Eifel absolvierten wir unsere längste und auch schwerste Etappe. Durch das Salmtal erklommen wir das Hochplateau bei Zemmer, in dem liebenswürdigen Ferienort machten wir einen Rundgang auf dem interessanten Waldlehrpfad durch die Tafelfläche Fidei.

Nach einer längeren Rast ging es auf und ab durch das schöne Kylltal, bis wir schließlich den staatlich anerkannten Erholungsort Kordel am späten Nachmittag erreichten. Dort angekommen besichtigten wir noch die Ruine der Burg Ramstein aus dem 14. Jahrhundert sowie die geheimnisvolle Genovevahöhle. Erschöpft, aber glücklich ging es zurück zur Burg, wo wir im Hotel Restaurant Burg Ramstein ein Abendessen genossen und früh in unsere Betten fielen.

Eifelsteig Etappe 15: Von Kordel bis Trier

Nach einem kleinen Ausflug zu den sieben Butzweiler Wasserfällen ganz in der Nähe ging es am letzten Tag unserer Tour durch das Kylltal und Butzerbachtal bis zu den alten römischen Pützlöchern. Ebenfalls auf dem Weg liegen die Klausenhöhle und der Aussichtspunkt Geyersley.

Beim Trierer Ortsteil Biewer öffnete sich dann das breite Moseltal vor unseren Augen, und über einen schmalen Felsenpfad gelangten wir zum Aussichtspunkt Weisshaus, wo bequeme Sitzbänke zum Ausruhen und Verweilen einladen. Nach einem Gang um die klassizistische Villa Weißhaus machten wir uns auf den Weg zum Abstieg in die Innenstadt von Trier, wo wir das erfolgreiche Ende unserer Wanderung gebührend bei einer Flasche Champagner vor dem Kasino am Kornmarkt zelebrierten.

Der Eifelsteig erstreckt sich über 313 Kilometer, und ist in 15 Tagesetappen zu schaffen. Die Etappen haben es von der Strecke her in sich, lediglich die erste Etappe liegt bei weniger als 20 Kilometern, alle anderen Etappen sind länger als 20 Kilometer. Nur zwei Etappen sind als leicht einzustufen, die weiteren Etappen haben einen mittleren bis schweren Schwierigkeitsgrad.

Es ist also schon etwas Erfahrung und Kondition erforderlich, um diesen Wanderweg zu absolvieren.

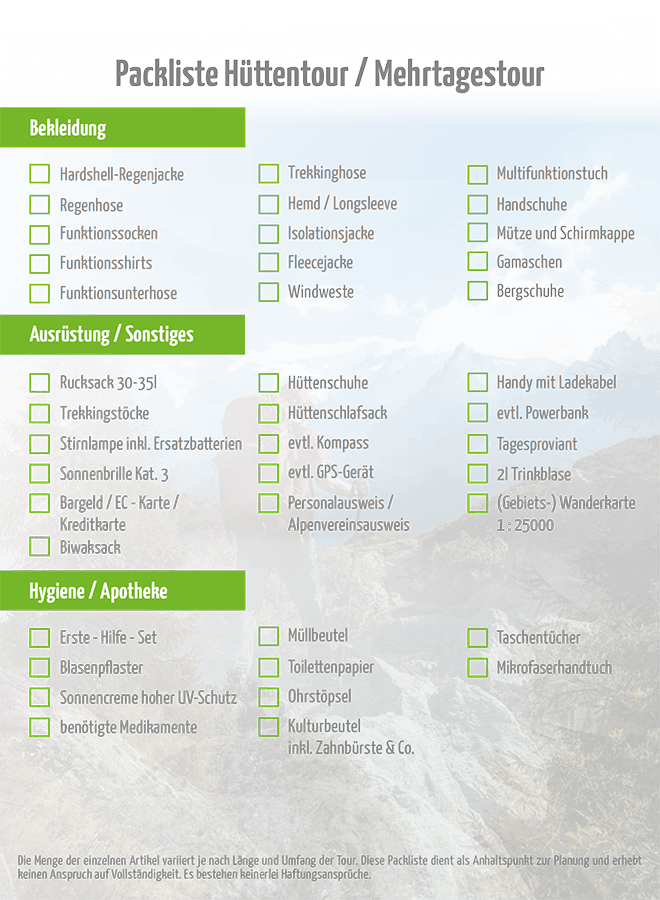

Kennst du schon unsere Packlisten? Mit diesen Packlisten für unterschiedliche Abenteuer bist Du immer optimal vorbereitet.

Dir fehlt noch passende Ausrüstung für deine Wanderung?

Letzte Kommentare